月球地质填图短训班成功举办

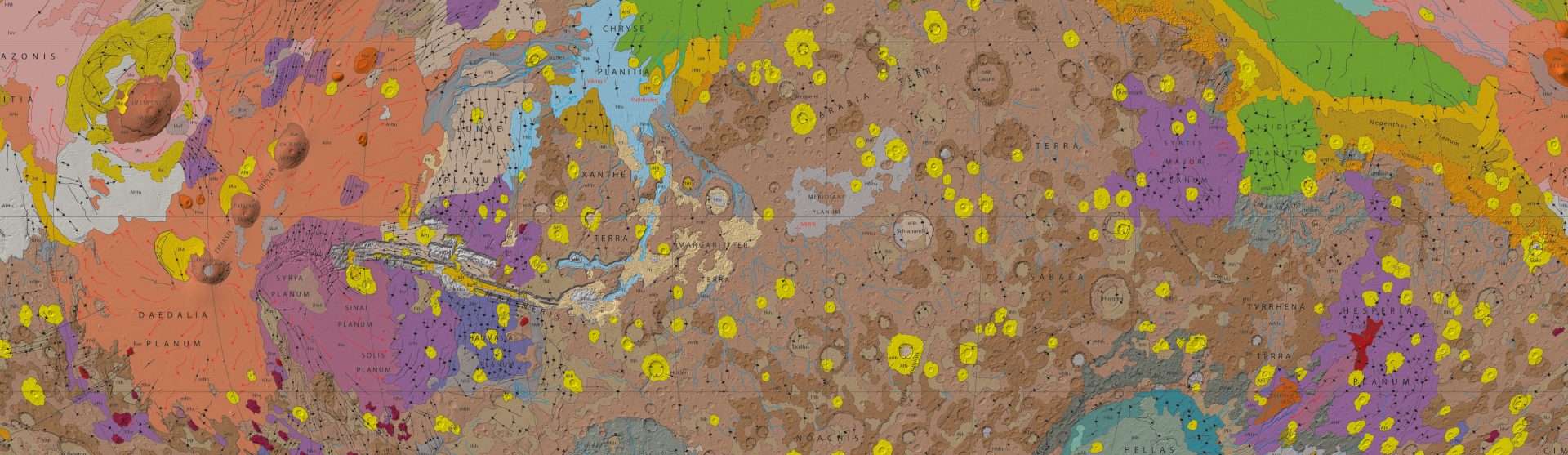

Posted on为进一步提高行星科学专业学生和博士后在月球地质填图方面的专业技能,4月2日至3日,由中国地质大学(武汉)、中国科学院地球化学研究所主办的月球地质填图短训班在中国地质大学(武汉)南望山校区顺利举行。本次短训班围绕月球地质填图规范和月球地质填图实操展开,吸引了来自北京大学、香港大学、中国科学院国家空间科学中心等14所高校,科研院所共26名相关专业学生参加。本次短训班分为专题报告、操作学习和分组填图与展示三个部分。 4月2日上午8:30,中国地质大学(武汉)的黄俊教授代表主办方对到场老师和学生表示热烈欢迎。随后,来自中国科学院地球化学研究所的刘建忠研究员介绍了关于1:250万月球地质图编研总体方案和实施过程,详细介绍了编写1:250万月球地质图的初衷、遭遇的困难和最终取得的成果。来自德国明斯特大学的国际月球探测领军科学家Harald Hiesinger教授详细介绍了月球撞击坑年表的相关研究,中国科学院地球化学研究所的Greg Michael研究员介绍了月球撞击坑直径分布统计软件Craterstat的发展现状。 黄俊教授作欢迎致辞 刘建忠研究员正在分享1:250万月球地质图编研的总体方案和实施过程 Harald Hiesinger教授介绍月球撞击坑年表 Greg Michael研究员介绍撞击坑直径分布统计软件Craterstat […]